Verkehr ist eines der entscheidenden Themen in diesem Gemeinderats- und Bürgermeister:in-Wahlkampf:

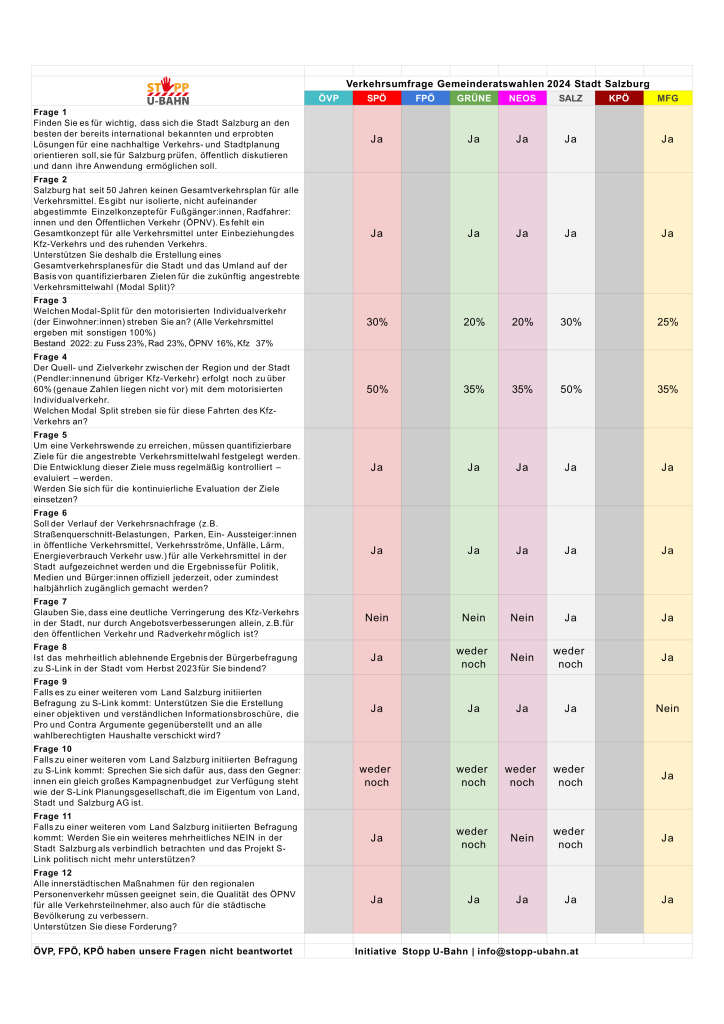

Unsere Initiative Stopp U-Bahn hat viele Fakten auf den Tisch gelegt, was auch die Politik zu einem überwiegenden Teil skeptisch gegenüber dem Projekt werden ließ. Die große Ablehnung des Projekts bei der im November 2023 stattgefundenen Bürgerbefragung war sicher ausschlaggebend dafür. Wir wollten natürlich von allen Parteien wissen, wie sie es denn mit dem Ergebnis der ersten Befragung bzw. einer weiteren Befragung halten und wie bereit sie sind, neutrale Informationen zu finanzieren und bereitzustellen. (ÖVP, FPÖ und KPÖ haben unsere Fragen nicht beantwortet.) Nehmt euer Wahlrecht wahr und helft mit auch bei der Gemeinderats- und Bürgermeister:in-Wahl Parteien und Menschen zu wählen, die sich klar gegen S-Link positionieren.

Grundlage unserer Befragung

Vier Punkte zur Mobilitäts- und Verkehrswende

Die Diskussionen rund um das Milliardenprojekt S-Link und das Ergebnis der Bürgerbefragung in der Stadt haben gezeigt, dass die Positionen der Politik und die Meinungen der Menschen in der Stadt Salzburg offensichtlich weit auseinander liegen und noch viel Aufklärungsbedarf besteht.

Das Projekt S-Link ist auch nicht, wie immer wieder behauptet, alternativlos. Die Initiative Stopp-U-Bahn sieht sich als eine kritische Gruppe der Zivilgesellschaft, die verantwortungsvolle Verkehrspolitik als ein vernetztes interdisziplinäres Gesamtsystem aller Verkehrsmittel sieht und einfordert. Ein isoliertes Riesenbauwerk wie der S-Link wird wegen der geringen Verkehrswirksamkeit und der Nachteile für die Stadt1 in Bezug auf gestrichene/ausgedünnte O-Buslinien nicht die Lösung der städtischen Verkehrsprobleme bringen. Das kann nur eine effiziente, kostengünstige, klimaschonende und stadtverträgliche Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsorganisation für den Umweltverbund mit einer klugen, bedarfsgerechten Vernetzung mit dem regionalen Einzugsbereich. Leider sind in den letzten Jahren weder beim Fußgänger-, noch beim Rad- und ÖPNV Verkehr wesentliche Impulse zur Verbesserung gesetzt worden, die ein Erreichen der für Salzburg notwendigen Klimaziele garantieren würden. Mit einem CO2-intensiven Großprojekt wie dem S-Link wird das sicher nicht gelingen.

Am 10. März 2024 finden in der Stadt Salzburg Gemeinderatswahlen statt. Die Zusammensetzung des neuen Gemeinderates hat einen entscheidenden Einfluss auf die Chance, eine echte Verkehrswende einzuleiten. Die Initiative Stopp-U-Bahn skizziert in den nachfolgenden vier Punkten einen Weg zur notwendigen Vorgangsweise:

1. Keine Verkehrswende ohne klare, messbare Zukunftsziele

Die Klimakrise zwingt zu raschem und überlegtem Handeln. Die Stadt Salzburg hat seit fast 40 Jahren (1986) keine festgeschriebenen Ziele zur angestrebten Verkehrsmittelwahl, konkret in Prozent für ALLE Verkehrsmittel. Das letzte interdisziplinär erstellte verkehrspolitische Ziel- und Maßnahmenkonzept wurde 1997 nur mit qualitativen Angaben zur gewünschten Verkehrsmittelwahl erstellt. Man wollte und will sich politisch nicht auf konkrete Verkehrsmittel-Anteile für die Zukunft festlegen.

Es gibt höchstens Angaben in den jeweiligen Teilkonzepten zum Fußgänger- Rad- und ÖPNV-Verkehr. Selbst in der “Gesamtverkehrsstrategie der Stadt” vom Jänner 2022 findet sich kein Ausblick auf die angestrebte Verkehrsmittelwahl, dem Modal Split, für ALLE Verkehrsmittel, also auch für den MIV!

1 Siehe ERB-Studie 2015 Seite 64 u. 68

Mit dem Festlegen der angestrebten Prozent-Anteile der vier Verkehrsmittel FG, Rad, ÖPNV und MIV (motorisierter Individualverkehr), die zusammen 100% ergeben, bestimmen sie die grundsätzliche Richtung der Verkehrsentwicklung unserer Stadt und ermöglichen so den zuständigen Abteilungen des Magistrats, die dazu erforderlichen Maßnahmen auszuarbeiten und zu begründen. Nur so ist – nach periodischer Kontrolle der Verkehrsmittel-Anteile – auch die Evaluierung der getroffenen Maßnahmen und eine eventuelle Kurskorrektur möglich.

2. Verkehrsdaten oder wie ist der Pulsschlag in der Stadt?

Dass verantwortungsvolle Verkehrspolitik einer evidenzbasierten Steuerung bedarf, ist unbestritten. Dazu sind aber laufend Daten über die Nachfrage aller Verkehrsmittel bzw. Abfragen in kürzeren Intervallen als bisher erforderlich. Wie jedes Unternehmen eine Jahresbilanz vorlegen muss, so sollte es auch eine “Verkehrsbilanz” über die Verkehrsentwicklung Salzburgs geben. Eine Übersicht der wichtigsten Kennzahlen muss obligatorisch sein und sowohl der Politik, als auch der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.

Verkehrsdaten spiegeln den Puls des Verkehrsgeschehens in der Stadt wider und dürfen nicht nur Techniker:innen vorbehalten sein. Sie dürfen auch nicht wie derzeit, wenn überhaupt, erst auf Anfrage geliefert werden.

Nur so kann sich die Politik sicher sein, dass die Richtung stimmt und die effizientesten und effektiven Maßnahmen getroffen werden. Transparenz ist oberstes Gebot, wie dies in vielen Städten Europas schon lange selbstverständlich ist. Die regelmäßige Information der Bevölkerung über das Verkehrsgeschehen schafft Vertrauen und Wertschätzung für getroffene Maßnahmen.

Warum ist das so wichtig?

Weil es all dies in Salzburg kaum bzw. in nur sehr unsystematischer und rudimentärer Form gibt. Für eine professionelle Stadtentwicklungsplanung müssen Daten laufend aktualisiert, auf Knopfdruck verfügbar und vor allem öffentlich zugänglich sein. Erfolgreiche Städte pflegen diese Informationskultur.

Eine beispielhafte Auswahl über erforderliche standardisierte Veröffentlichungen:

- Belastungen des Kfz-Netzes der Stadt

- Detaillierte Belastungsdaten für das Bus- und O-Bus Netz

- Belastungen des S-Bahn Netzes in der Stadt

- Umsteigebeziehungen am Bahnhof und Südtiroler Platz

- Unfallanalysen für alle Verkehrsmittel

- Schwachstellenanalysen für den ÖPNV und Radverkehr

- Quell- Ziel- und Binnenverkehrsentwicklungen für die Stadt

- Verkehrsmittelwahl der Ein- und Auspendler:innen

- Indikatoren zur Überprüfung der Nachhaltigkeit des Verkehrsgeschehens, wie z.B. Modal Split, Energieverbrauch Verkehr, EW -Anteil mit ÖPNV-Anschluss, Unfälle, Motorisierungsgrad, Lärmpegelzonen, CO2 Ausstoß, Verkehr-, Rad- und FG-Infrastruktur u.ä.

Alle diese Analysen – erstellt aus Steuergeldern – sind in Teilen irgendwo verstreut vorhanden oder fehlen. Sie werden aber aus Gründen der internen Angelegenheiten geheim gehalten. Somit werden der Politik und den Bürger:innen wichtige Entwicklungstrends, die für eine Stadt- und Verkehrsentwicklung unentbehrlich sind, vorenthalten..

Deshalb sollte die Stadt Salzburg ein öffentlich zugängliches Informationstool schaffen, auf dem die wichtigsten Verkehrsdaten jederzeit abrufbar sind.

3. Verkehrspolitische Maßnahmen als Service für Bürger:innen

Planung setzt immer entsprechende politische Ziele über die Gestaltung der Zukunft voraus. Diese Ziele müssen quantifiziert und mit einem Zeithorizont versehen sein, damit man die entsprechenden Maßnahmen und die Budgetvorsorge darauf ausrichten kann und deren Wirkung regelmäßig messbar ist.

Dabei wird immer wieder die Frage zu stellen sein, welche Maßnahmen sind die geeignetsten, die effektivsten und effizientesten zur Erreichung der gesteckten Ziele.

Beim Fußgängerverkehr wird die Sicherheit, Bereitstellung von mehr Fläche, die Schaffung kleiner Plätze, mehr Grünraum, kurze Wege und Erreichbarkeit der Strukturen usw. im Vordergrund stehen.

Beim Radverkehr wird neben der Sicherheit und der Netzdichte (eigene sichere Radwege) auch das Radparken und die Kombination mit dem ÖPNV immer wichtiger werden. Beim ÖPNV wird die rasche Erreichbarkeit attraktiver Haltestellen, die Intervalle, die Reisezeit, sowie die Vernetzung untereinander und nicht zuletzt die Pünktlichkeit ausschlaggebend sein, damit die Menschen umsteigen.

Beim Kfz-Verkehr wird vielleicht in Zukunft nicht mehr die kürzeste Erreichbarkeit jedes Zieles erste Priorität haben, die Fahrgeschwindigkeit in der Fläche zur Erhöhung der Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer zurückzunehmen und die Reduktion und Verlegung der Parkflächen sowie die Erhöhung der Parktarife zu diskutieren sein, um nur einige Beispiele zu nennen.

Maßnahmen und deren Umsetzung sind die Feuerprobe für die politische Standfestigkeit von Ressortverantwortlichen. Maßnahmen bringen Veränderung, das erzeugt im Allgemeinen Widerstand und Unsicherheit bei der Bevölkerung.

Deshalb sind hier ausreichende Informationen und die frühe Einbeziehuung der Bevölkerung in die Planung in Form moderner Beteiligungsmodelle unabdingbar.

Allerdings gibt es schon eine Reihe von Vorzeigestädten mit Best Practice Erfahrung in der Anwendung moderner Verkehrsplanungsmaßnahmen, an denen sich die Stadt Salzburg orientieren sollte, wie z.B. Kopenhagen, Freiburg i. Breisgau, Zürich, Basel u.ä.

Die Maßnahmenpalette im geltenden REK 2007 ist umfassend und ziemlich aktuell. Nur die Umsetzung lässt zu wünschen übrig.

Es fehlt seit 50 Jahren ein GESAMTVERKEHRSPLAN, der alle Maßnahmen aufnimmt und zu einem Gesamtkonzept vereinigt. Das letzte Konzept wurde 1975 von der Stadtplanung erstellt. Das ist die große Schwachstelle der Salzburger Verkehrs-, und Stadtplanung. Warum ist dieser Plan unbedingt notwendig? Es liegen eine Vielzahl spezieller Einzelkonzepte für den Fußgänger-, Rad-, und ÖPNV-Verkehr vor aber es fehlt der Zukunftsplan für den Kfz-Verkehr. Oder soll hier nichts geändert werden?

Mit diesem Gesamtverkehrsplan müssen nämlich konkrete Aussagen über die Aufteilung und Gestaltung des Straßenraumes erfolgen, das heißt hier müssen die

Prioritäten und die Flächenreservierungen für die Führung ALLER Verkehrsmittel gemeinsam geplant und festgelegt werden.

Deshalb ist es seit Jahrzehnten geübte Praxis, dass Linienführungen für den FG- und Radverkehr oder Busspuren dann, wenn deren Realisierung ansteht, meist wegen der sogenannten Priorität des Kfz-Verkehrs unterbrochen, verlegt oder überhaupt nicht umsetzbar sind. Beispiele dazu gibt es in der Stadt genug.

VISIONEN UND SZENARIEN SIND STATE OF THE ART IN DER PLANUNG

Planung beinhaltet auch die Entwicklung von mittel- bis langfristigen Visionen zur Stadt- und Verkehrsentwicklung. Das mag für einige Laien als Utopie gelten und belächelt werden, ist aber als Planungswerkzeug unabdingbar. Wer hätte sich z. B. in den 1960 er Jahren gedacht, dass der alte Markt und der Residenzplatz einmal völlig autofrei sein würden und die Zufahrt nur mehr sehr eingeschränkt möglich sein wird, oder dass für das Parken zu bezahlen sein wird und inzwischen – auch wegen der attraktiven zentralen Radrouten – über 23% der täglichen Wege mit dem Rad zurückgelegt werden u.s.w.

Wesentliches Instrument bei Maßnahmen ist auch die Erstellung von Varianten und die Prüfung dieser Varianten durch Szenarien. Damit werden Grundlagen für die öffentliche und politische Diskussion geschaffen. Leider wird dieses selbstverständliche Planungsinstrument in Salzburg kaum angewendet. Es sollte aber verpflichtender Standard sein.

Szenarien sind „Wenn dann“ Vorgaben, d.h. wenn diese oder jede Maßnahme geplant wird, sind in Folge diese oder jene Auswirkungen zu erwarten. Dieses Planungswerkzeug ist ausgereift und heute Standard bei jeder größeren Verkehrsplanung.

4. Wirkungsanalyse

Wenn Maßnahmen mit Varianten ausgearbeitet werden, sollte ihre Wirkung mittels Wirkungsanalysen überprüft werden. Dies hat den Vorteil, dass es vor der Realisierung möglich ist, ohne Schaden den Nutzen von Maßnahmen zu ermitteln und zu prüfen, wie dieser im Verhältnis zu den aufzuwendenden Kosten steht. Dabei soll das Nutzen-Kostenverhältnis immer größer als 1 sein damit das Projekt realisierungswürdig ist. Das aktuelle Projekt S-Link hat z.B. einen N/K Quotient weit unter 1.